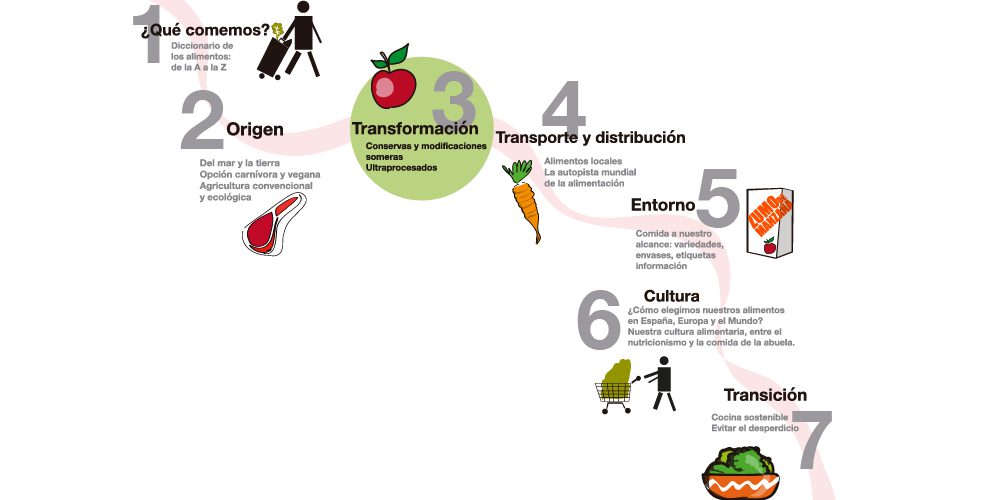

La necesidad de hacer viajar a los alimentos, en el tiempo o en el espacio, y de comerciar con ellos, ha creado toda una serie de técnicas de transformación de alimentos, en ocasiones en versiones en que el origen último del alimento es imposible de conocer.

Tradicionalmente la transformación de alimentos ha ido ligada a una mejor conservación de los mismos mediante técnicas que impiden la proliferación de microorganismos, como el secado, ahumado, salazón o encurtido. Más adelante la invención de la conserva hermética permitió mejorar el proceso creando alimentos imperecederos, fáciles de guardar y transportar.

Durante casi toda su existencia la humanidad se alimentó con fragmentos de plantas y animales fácilmente reconocibles. Las harinas y los aceites inauguraron la era de las materias alimenticias transformadas y listas para el comercio: pero habría que llegar a la revolución industrial para que comenzase la fabricación de alimentos ultraprocesados, sucedáneos de los que procedían directamente de la naturaleza.

Paradójicamente, los alimentos “de fórmula” propios de nuestra rica sociedad se inventaron en épocas de penuria y guerra. El mejor ejemplo es la margarina. Se desarrolló en Francia hacia 1870 como un sucedáneo barato de la mantequilla. Su ventaja estaba en que se podía usar cualquier tipo de grasa animal o vegetal imaginable para fabricarla. Bastaba filtrar, desodorizar, hidrogenar y colorear estas grasas para tener una sustancia parecida a la mantequilla pero mucho más barata, pues la materia prima ya no era la nata de la leche, sino el aceite de palma y cualquier otra grasa procedente de cultivos oleaginosos o de subproductos industriales.

El siguiente paso fue adornar a la margarina con cualidades saludables y demonizar a la mantequilla. Hacia 1970 el proceso ya estaba listo. La margarina, rociada de vitaminas sintéticas, se presentaba como un producto ultrasaludable, capaz incluso de combatir el colesterol. Sus fabricantes se enriquecieron, mientras las ventas de la diabólica mantequilla se reducían. Procesos parecidos se dieron con el azúcar (al principio, comienzos del siglo XIX, el azúcar de remolacha –sacarosa 100% pura– era un sucedáneo del azúcar de caña) y el pan, que pasó de ser una combinación de harina entera (que incluye todas las partes del grano de trigo), agua, levadura y sal a un producto a base de harina refinada (sin la cobertura del grano ni el germen), azúcar, grasas diversas y varios aditivos.

Así llegamos a la situación actual en que podemos clasificar a los alimentos en tres categorías básicas: frescos, con una transformación básica y ultraprocesados.

Los productos frescos no han sufrido transformación o esta consiste únicamente en una muy básica, como ocurre con los pescados, carnes y verduras congeladas. Los podemos encontrar en fruterías, pescaderías, carnicerías, casquerías, panaderías y tiendas de este tipo. Suelen estar en nuestras calles, en los mercados tradicionales, también se encuentran en los mejores supermercados.

Los productos poco procesados han sufrido una transformación básica para hacerlos comestibles o para prolongar su conservación, como es el horneado del pan o las conservas de verduras y pescado. Las técnicas tradicionales permitían almacenar carnes embutidas, cereales y verduras para todo el año con técnicas sencillas. Estas técnicas se pueden hacer en casa, y se hacían hasta no hace mucho en muchas casas.

Los ultraprocesados son productos realizados mediante la combinación de ingredientes industriales básicos como aceite de girasol, harinas refinadas, azúcar y proteína de soja con gran cantidad de aditivos saborizantes, texturizantes, conservantes, etc. El producto se diseña específicamente para resultar irresistible para el paladar, gracias a una combinación de sabores y texturas (por ejemplo dulce, untuoso y crujiente) científicamente determinada.

El resultado final puede ser un pastel, una empanadilla o un filete vegano.

Estos alimentos han colonizado nuestra alimentación hasta extremos de los que ya casi no nos damos cuenta. La clave de la transición hacia una alimentación sostenible en este caso está en preferir alimentos frescos o poco transformados y procesarlos en casa, es decir cocinarlos. De donde viene la afirmación “cocinar es revolucionario”.

Si analizamos el grado de colonización por estos alimentos de las diferentes comidas del día, podemos decir que los alimentos de fórmula copan el 75% de la mesa del desayuno (cereales de desayuno azucarados, zumos envasados, yogures de sabores, galletas, etc.), tal vez el 20% de la mesa en la comida (alimentos de “calentar y comer”, precocinados, o prefritos), el 90% de la merienda (bollería industrial, galletas, etc.) y tal vez la mitad de la mesa de la cena (con los famosos fingers de pescado y otros productos para freidora). El resto de los porcentajes corresponden a los alimentos frescos.