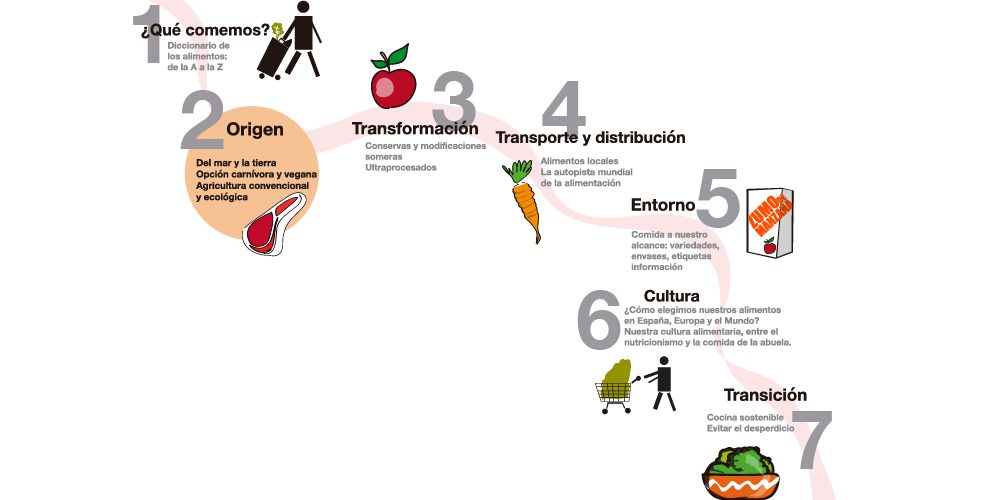

Hace un siglo toda la agricultura y ganadería eran ecológicas, en el sentido del poco o ningún uso que hacían de biocidas de síntesis y otras sustancias potencialmente peligrosas. Ahora solamente una pequeña –aunque creciente– parte de la producción de alimentos en el mundo se hace de manera ecológica. El resto utiliza una variedad de técnicas agroindustriales que implican la dispersión en el ambiente, en los cultivos y en definitiva en nuestra comida de una larga lista de compuestos tóxicos, desde el glifosato al imidacloprid.

La agricultura intensiva surgió a partir de la revolución industrial y funciona aplicando cantidades masivas de energía por unidad de terreno, en forma de combustible para la maquinaria, fertilizantes de síntesis, pesticidas, etc., con objeto de multiplicar la producción por hectárea. En realidad, si ponemos en la balanza los insumos de energía fósil y la producción obtenida la eficiencia es muy baja.

Otros problemas de este empleo masivo de energía y materiales, además de la emisión de gases de efecto invernadero, es la contaminación del suelo y de las aguas por los vertidos sobrantes de fertilizantes y pesticidas. La ganadería intensiva, por su parte, reúne miles de animales en instalaciones que tienen un impacto de contaminación de las aguas y el suelo similar al de una pequeña ciudad.

La agricultura industrial o intensiva alega que sus técnicas son imprescindibles para alimentar a una creciente humanidad. Se aduce que el rendimiento por unidad de terreno, tanto en la agricultura como en la ganadería, es superior a la que se puede obtener con técnicas ecológicas. No obstante, el sistema tiene problemas, como que los pesticidas utilizados pueden terminar en el plato de los consumidores. El dato de que más de 95% de los alimentos analizados contiene restos de pesticidas en dosis «seguras» puede verse como un logro o como una preocupación, ya que muchas de estas sustancias tienen la capacidad de acumularse en el organismo.

Otras técnicas, como los transgénicos u organismos modificados genéticamente (OMG, GMO), también son motivo de inquietud. En principio no tiene nada de malo obtener variedades mejores de plantas o incluso de animales por ingeniería genética, acelerando un proceso que se ha venido haciendo de manera natural desde hace miles de años a base de selección artificial e injertos. No obstante, la aparición de paquetes comercializados de la planta transgénica y su pesticida, o de semillas transgénicas incapaces de reproducirse, o la posibilidad de afectar negativamente a las poblaciones de variedades no transgénicas, añaden un factor de inquietud.

Otro problema de la agricultura intensiva es la poca cantidad de especies y variedades de plantas y animales que utiliza. Por ejemplo, la rica variedad de razas de ganado vacuno en España ha casi desaparecido, sustituida por animales de la raza frisona de mayor productividad. Lo mismo ocurre con las variedades locales de cereales, frutas o verduras, sustituidas por variedades estándar utilizadas en todo el mundo. Esto pone en peligro de extinción a algunas de estas razas o variedades autóctonas, claves muchas de ellas para hacer frente al cambio climático, debido a su adaptación a condiciones ambientales muy diversas.

En general esta estandarización produce enormes cantidades de alimentos poco variados, que entran en el circuito mundial del comercio de alimentos proporcionando la alimentación básica de buena parte de la humanidad. Con esto las variedades locales desaparecen o se convierten en delicatessen que se encarecen cada vez más y se ponen fuera del alcance del consumidor medio. De esta manera se crea una alimentación dual, barata y de mala calidad para la mayoría de la población y cara y de calidad para las clases más altas, creando un problema de justicia alimentaria.